私たちは2年前から*NPS®(Net Promoter Score)を活用し始めました。従来のCSAT(顧客満足度)だけでは見えづらかった、お客様の思いや信頼度をより深く理解することで、本当に必要とされている改善点や取り組みを、より的確に見つけられるようになっています。

その結果、アップセルやクロスセルの機会が増え、継続的に製品やサービスをご利用いただける「ファン」と呼べる方々が少しずつ増えてきています。こうした取り組みは、弊社がお客様のビジネスの成長を支えるパートナーとして、これからも選ばれ続けるための大切な土台となっています。

*NPS®:Net Promoter Score®、他者への推奨度を測る指標。本文中に記載されているNet Promoter Score及びNPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc.)の登録商標です。

こうした活動を牽引しているのがカスタマーサクセスマネージャー、CSMというポジションです。テクニカルサポートやテクニカルアカウントマネージャーを置く企業は多くありますが、お客様のビジネスの成功に寄り添って伴奏できる役割であるカスタマーサクセスマネージャーを置く企業はまだ少数派です。その先駆者として多くの学びや挫折を乗り越えてお客様のベストパートナーを目指す。そんな活動のひとつNPS®というカスタマーサクセス活動を可視化できるスコアについてお話します。

「今期のNPS®は+5ポイント上昇しました」

「〇〇の障害発生により、NPS®が10ポイント下落しました」

カスタマーサクセス(CS)の現場では、日々このような会話が飛び交います。ここで使われているNPS®(ネットプロモータースコア)とは、「この製品やサービスを他社にも薦めますか?」というシンプルな質問を通じて、お客様のロイヤルティ(企業やサービスへの愛着・信頼)を数値化する経営指標です。

このNPS®のスコアが上がればチームは活気づき、下がれば原因究明に追われる。こうした光景は、多くの企業で見られるのではないでしょうか。

しかし、そのスコアの上下だけに一喜一憂しているとしたら、NPS®が持つ真の価値の半分も見えていないかもしれません。NPS®を単発のイベントの結果である”点”として捉えるだけでは、お客様の表面的な反応しか見えず、場当たり的な対応に終始してしまう危険性があります。

真にお客様の成功を支援し、事業成長に貢献するカスタマーサクセスを実現するためには、NPS®を継続的なお客様との対話の記録、すなわち”線”として捉え、その背後にある『お客様の変化』を読み解く視点が不可欠です。

本記事では、NPS®を「点」ではなく「線」として捉えることで見えてくる、お客様との関係性の変化や気づきを深く掘り下げながら、長くご利用いただけるサービスづくりに向けた取り組みをご紹介します。

目次

そもそもNPS®とは? 基本の詳細

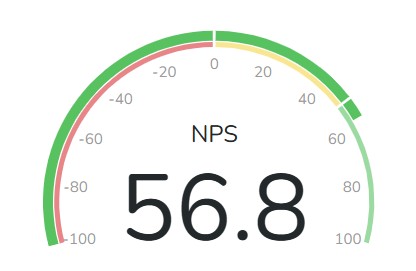

冒頭でも触れましたが、NPS®は、お客様に対して「あなたは、この製品やサービスを他社に薦める可能性はどのくらいありますか?」という「究極の質問」を投げかけ、0〜10の11段階で評価してもらうことで計測します。

- 推奨者(Promoters):9〜10点

o 製品・サービスの熱心なファンであり、口コミで新規お客様

- 中立者(Passives):7〜8点

o 満足はしているものの、特別熱心なファンではなく、競合製品・サービスに乗り換える可能性がある層。

- 批判者(Detractors):0〜6点

o 不満を抱えており、悪評を広めることでブランドイメージを毀損したり、解約したりするリスクが高い層。

そして、回答者全体に占める「推奨者の割合(%)」から「批判者の割合(%)」を引いた数値が、NPS®となります。

NPS®は、そのシンプルさとは裏腹に、企業の将来的な収益性や成長率と強い相関があることが知られており、多くの先進企業で経営指標として導入されています。

NPS®を”点”で見るリスクと、”線”で捉える価値

NPS®の基本を理解した上で、本題である「なぜ“点“で見てはいけないのか?」について掘り下げていきましょう。

四半期ごとや年一回など、特定のタイミングで計測されたNPS®スコア(点)だけを見ていると、以下のようなリスクが生じます。

- 短期的な変動への誤解:

特定のキャンペーンや一時的なシステム障害など、短期的な要因でスコアは大きく変動します。その数字だけを見て「お客様のロイヤルティが向上/低下した」と結論づけるのは早計です。

- サイレントチャーン(解約)の見逃し:

スコア自体は「中立者」のままでも、内情は徐々にエンゲージメントが低下し、解約予備軍になっているかもしれません。単発のスコアでは、こうした静かな変化の兆候を見逃してしまいます。

- アクションの場当たり化:

「スコアが下がったから、とにかく批判者に連絡しよう」といった対症療法的な施策に終始しがちです。なぜスコアが下がったのか、その根本原因を理解しないままでは、持続的な改善には繋がりません。

一方、NPS®を継続的に計測し、時系列データ(線)として捉えることで、以下のような計り知れない価値が生まれます。

- お客様の体験のトレンド把握:

時間の経過と共にお客様のロイヤルティがどのように変化しているか、その大きなトレンドを把握できます。自社の取り組みが、長期的に見てお客様にポジティブな影響を与えているかを判断できます。

- “変化の兆候“の検知:

スコアが急落・急騰した「きっかけ」や、じわじわと下がり続ける「予兆」を捉えることができます。これにより、問題が深刻化する前に先手のアプローチを打つことが可能になります。

- カスタマージャーニーに沿った打ち手:

オンボーディング直後、安定利用期、契約更新前など、お客様のライフサイクルフェーズごとのNPS®の変化を分析し、最適なタイミングで最適なアクション(サクセスプランの提示、活用セミナーの案内など)を実行できます。

つまり、NPS®を“線“で捉えるとは、お客様のロイヤルティの変化とその背景にある文脈を理解し、未来を予測して行動することに他なりません。

実践!NPS®でお客様の変化を読み解く3つの分析手法

では、具体的にどのようにNPS®を「線」として分析すればよいのでしょうか。CSM(カスタマーサクセスマネージャ)が明日からでも実践できる3つの分析手法をご紹介します。

- 時系列での定点観測とイベントとの相関分析

最も基本的ながら、非常に強力なのがこの手法です。全社、あるいはお客様のセグメント(プラン別、利用歴別、担当CSM別など)ごとのNPS®スコアを定期的に計測し、グラフにプロットします。

重要なのは、そのグラフに自社が行った施策や、お客様に影響を与えたであろうイベント(新機能リリース、価格改定、サポート体制の変更、大規模障害など)を重ね合わせることです。

これにより、「新機能のリリース後、特定セグメントのNPS®が3ヶ月かけて5ポイント上昇した。フリーコメントでも新機能への言及が増えていることから、この機能が価値貢献していると判断できる。」といった、施策の効果測定や成功/失敗要因の仮説立てが可能になります。

- NPS®セグメントの推移分析(トランジション分析)

これは、個々のお客様が時間の経過とともにセグメント間をどのように移動したかを追跡する分析です。例えば、前回調査で「批判者」だったお客様のうち、何%が今回「中立者」や「推奨者」に変化したか、あるいはその逆はどうか、を可視化します。

この分析の強力な点は、お客様のロイヤルティが変化する「ドライバー(要因)」を特定できることにあります。

- 批判者 → 推奨者/中立者に変化した顧客群: 彼らはどのような成功体験をしたのでしょうか?CSMによる手厚いオンボーディング、特定機能の活用、サポートでの課題解決などが要因かもしれません。この「成功パターン」を他のお客様にも展開することで、全体のロイヤルティを底上げできます。

- 推奨者 → 批判者/中立者に変化した顧客群: 彼らはどのようなネガティブな体験をしたのでしょうか?製品のバグ、期待していた機能がリリースされない、担当者の変更などが要因かもしれません。これは最優先で対処すべき解約のシグナルであり、プロダクトやオペレーションの改善に繋がる貴重なフィードバックの宝庫です。

- フリーコメントのテキストマイニングと時系列変化

NPS®のスコアは「何が起きているか(What)」を示しますが、その理由(Why)はフリーコメントに隠されています。この定性的なデータを分析しない手はありません。

フリーコメントを単語やトピック(例:「機能」「サポート」「価格」「使いやすさ」など)で分類し、それぞれのトピックに関するポジティブ/ネガティブな言及数が、時間と共にどう変化しているかを分析します。

例えば、「半年前は『サポートの応答速度』に関するネガティブな言及が多かったが、チャットボット導入後は減少し、代わりに『〇〇機能との連携』に関する要望が増えてきた」といった変化が読み取れます。これは、お客様の課題が解決され、関心がより高度な活用へと移っている証拠です。お客様の成熟度に合わせたコミュニケーションプランを立てる上で、極めて重要なインサイトとなります。

分析から戦略へ。LTV最大化に向けたアクションプラン

これらの分析によってお客様の変化を捉えたら、それを具体的なアクションに繋げ、LTVを最大化していくフェーズです。分析結果に基づき、各セグメントに対して以下のようなお客様に寄り添ったアプローチを実行します。

- 推奨者(維持・活用):

彼らはなぜ推奨者であり続けてくれるのか?その要因を分析し、同じ体験を他のお客様にも提供できるよう仕組み化します。また、彼らには導入事例への協力依頼、新機能のベータテストへの招待、紹介プログラムへの案内などを通じて、強力なパートナーとなってもらいます。これがアップセルや新規お客様の獲得に繋がります。

- 中立者(育成・転換):

彼らを推奨者へと転換させることが、NPS®向上の鍵です。セグメント推移分析で見えた「推奨者への転換ドライバー」を適用しましょう。活用度合いに応じた個別フォロー、成功事例の共有、応用的な使い方を学ぶセミナーへの招待などが有効です。エンゲージメントを高め、サービスへの依存度を高めることで、LTV向上に貢献します。

- 批判者(改善・防止):

解約リスクが最も高いこの層には、迅速な対応が不可欠です。まずは個別に連絡を取り、不満点を真摯にヒアリングする「クローズドループ」を徹底します。さらに、フリーコメント分析で見つかった共通課題に対しては、プロダクトやサポート体制の根本的な改善計画を立て、お客様に真摯に伝えることが信頼回復の第一歩です。解約率の低下は、LTVに最も直接的なインパクトを与えます。

まとめ:NPS®をカスタマーサクセスの羅針盤に

NPS®は、単なるお客様満足度を測るスコアではありません。それは、お客様との継続的な対話を通じて、彼らの体験の変化を捉え、未来の関係性をより良くするための羅針盤です。

目先のスコアの上下に振り回される“点“の視点から脱却し、時間という“線“の上でお客様がどう変化しているのか、その背景には何があるのかを深く洞察する。そして、得られたインサイトを元に、お客様に寄り添ったアクションを実行し続ける。

このサイクルを回し続けることこそが、真のカスタマーサクセスであり、お客様の成功と自社の事業成長を両立させる唯一の道です。

ぜひ今日から、あなたの会社のNPS®データを時系列で眺めてみてください。そこにはきっと、これまで見えていなかった「変化の兆候」が隠されているはずです。